José Javier Rodríguez Alcaide rememora en el siguiente artículo sus años en la escuela de la Puerta de Córdoba. Una entrañable postal de aquellos años de la posguerra.

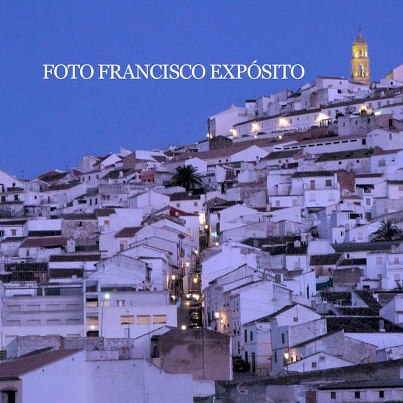

«La escuela estaba situada en el principio de la calle Puerta de Córdoba, en un barrio de hortelanos, jornaleros, agricultores y pequeños comerciantes. La calzada de la calle estaba empedrada y no tenía aceras y estaba aromatizada con cagarrutas de cabras y cagadas de acémilas. Las casas, casi todas, pintadas de cal blanca y la panadería, colmado y tienda de pasamanería tenían mostradores y estanterías muy viejas. Al lado de la escuela estaba la barbería del tío de Marcos, quien cuando fue mayor estudió para cura. Curiosamente no recuerdo ninguna taberna cerca de la escuela; la más cercana era la del Menciano en Amador de los Ríos. Se entra en la Puerta de Córdoba desde la de Amador de los Ríos sin señales de circulación de coches, allá por los años cuarenta del pasado siglo. En mi barrio pueden pasarse meses sin poder ver un gabán y un sombrero, pero sí gorras de campo y sombreros de paja. Cerca de la escuela está la Plaza Vieja, siempre concurrida, animada y cuadrilátero de peleas de los niños de la vecindad. La escuela no se veía desde la calle; para entrar en ella se había de atravesar un zaguán y un patio, encalado a un lado y ventanales a otro, muy estrecho. Era una escuela unitaria para niños de cuatro a siete años. Flanqueada en un lado por una fila alta de ventas, el suelo era como damero blanco y negro y por su puerta caudal se salía al recreo.

No había portería ni directora; la maestra hacía de portera, de directora y de ayudante en tareas no puramente docentes. Sí había una gran pizarra y buenos mazos de tiza. Escribíase con lápiz de grafito y una pluma que se mojaba en un tintero de china, embutido en el pupitre. No recuerdo que existiera cuadro de honor pero sí lloriqueos de los nuevos escolares al comienzo del curso. No había lavabos y sí un pequeño retrete en el patio de recreo. Éramos todos liliputienses, de piernas delgadas y desnudas y zapatos de talla para un par de años, rellenados con algodones en las punteras hasta que crecieran los dedos y atados con cordones que atravesaban ojales. Tengo la sensación desde aquella pequeñez mía que el techo de la escuela era altísimo. Recuerdo que éramos niños y niñas, por lo que se llamaba escuela unitaria (por tener una sola clase) o mixta (por aceptar niños y niñas hasta los ocho años). A pesar de ser tan pequeño tengo la sensación de que en el aula reinaba una digna sensación de pobreza pues no había uniformes y cada uno vestía como la economía parva de su familia le permitía; pantalón corto sobre la rodilla, calcetines caídos, zapatos mal abrochados.

Me llamó la atención la maestra; era una mujer joven, de grandes ojos, nariz casi aguileña, muy activa, morena y esbelta sobre sus tacones, bien vestida, majestuosidad en la frente y cercana a los niños, que en su caso se comportaba de modo más severo. Nos enseñaba a escribir con lápiz y luego con tinta en cuadernos de caligrafía; a leer las primeras letras y sílabas fáciles como pa y ma y luego años más tarde la tabla de multiplicar que recitábamos memorísticamente en alta voz con ejercicios de lectura en la pizarra. Aquella maestra en alta voz nos hacía dictado colectivo y pronunciaba de modo muy claro la c y la s, durante el cual se hacía un silencio viviente embebido en la voz de la maestra. Durante el cuarto de hora del recreo la profesora aprovechaba para darle la vuelta al guiso de la cocina, anexa al aula, que estaba en la misma casa de la maestra. Ese era el momento de nuestra libertad en un recreo desde el que se podía ver otro corral, al fondo, de gallinas. El miedo sucedía cada año cuando venía la inspectora a revisar el avance de nuestros conocimientos. Era una señora gruesa y bonachona, teresiana por vocación y de nombre doña Josefa Moyano y ante ella demostrábamos nuestros avances en catecismo, tabla de multiplicar, sumas y restas y buena caligrafía. La maestra quitaba el polvo de los pupitres, limpiaba de tiza la pizarra con un trapo húmedo y descolgaba algún mapa del trípode que sostenía la pizarra antes de que llegase la inspectora. Yo era un mozuelo que respetaba, aunque no temía a la maestra, y siempre seguía sus huellas. Esa maestra era mi madre y la escuela estaba en mi misma casa, número dos, de la calle Puerta de Córdoba en Baena».

Jose Javier Rodríguez Alcaide

Catedrático Emérito

Universidad de Córdoba