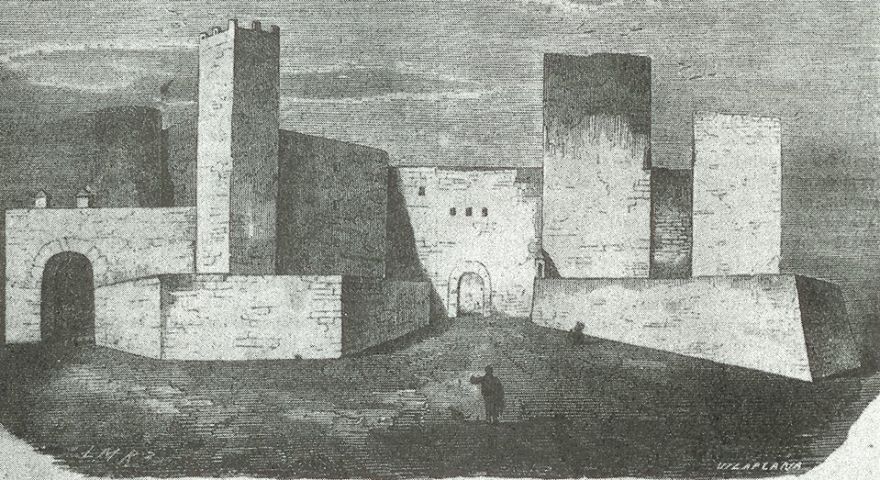

De niño yo creía que el castillo estaba lleno de secretos y me imaginaba que el señor de Baena tenía un salón en el que guardaba los mapas de las tierras que había conquistado. A ese salón del castillo-fortaleza se llegaba por un largo corredor abovedado en el que se notaba un frescor sepulcral. Entraba en el castillo por un adarve empinado en el que terminaba desorientado y atravesaba un dédalo de pasillos antes de llegar al salón, adornado por los blasones de las ciudades que el Duque había logrado para su señorío.

Un día entré en el salón sin ser visto y me encontré de pronto con el rostro siniestro del Duque como si estuviera a mi acecho. Aquel salón era de claridad incierta porque la luz entraba por unas vidrieras en pleno declinar crepuscular. Me impresionó un gran mapamundi, mucho mayor que los que de América y de Europa sobre hules había en el grupo escolar Juan Alfonso de Baena. La mesa del Señor era de olivo tallado y torneado, oxidado el barniz por el paso del tiempo y el olor a polvo salía de alacenas viejas llenas de libros en piel de cabrito encuadernados.

Allí estaba sentado el Señor de Baena como disuelto entre libros, como ensimismado en el estudio de alguna nueva batalla, entre el espesor de los muros del castillo, el silencio claustral y la escasa luz que entraba por las vidrieras. Me impresionó una gran bandera de seda blanca que albergaba cinco cabezas de moros degolladas y sangrantemente goteando motas rojas. El pendón, que reflejaba la conquista de Baena, se plegaba como un trofeo y era el centro de mira que atraía mi espantada mirada. El Señor de Baena no se percató de mi entrada clandestina, levantose y se marchó por un largo pasadizo hacia sus estancias privadas. Me quedé como único dueño de su salón que era como tesoro sepultado y necesitado de ser explorado.

Empecé a escudriñar el salón, los pendones y los mapas, de modo cauteloso y ligero temiendo que el fantasma del Castillo volviera tras mis pasos; en verdad, allí escondido, esperaba la señal de un prodigio. Soñaba con la gran espada del señor y buscaba su nombre en la empuñadura. El tiempo mío de exploración se escurría y supe que tenía que escapar del Castillo por alguna salida secreta.

Ahora de mayor, vuelvo con el pensamiento a aquellos fantásticos sueños, llenos de emoción y busco la huella que en mí dejaron, como aguijón que de vez en cuando me despierta. En aquel salón del Duque, clandestinamente abordado, me sentía como observado por un fantasma o por el anteojo del Señor del Castillo con el cosquilleo de quien espía y se cree a su vez vigilado. Yo era en el castillo y al mismo tiempo velador de armas, puesto de escucha, ventosa que succionaba cada escudo de armas y cada lomo de pesado libro. Siempre recordaré la mirada perdida del Duque; gris y distraída ante el pergamino, como un reproche inflexible por mi mala conducta. Cuando vuelvo a mis sueños el rostro del Duque se me hace familiar sobre el fondo de pendón de Baena y gozoso ante los decapitados con barba y turbante, pintados sobre la blanca seda. Y el Castillo siempre está entre nubes que forman su aureola y cuando despierto observo que la luz matinal ha disipado las nubes y el rostro del Señor Duque.

(*) José Javier Rodríguez Alcaide es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba.

La imagen corresponde a un antiguo grabado del castillo de Baena.